Верхняя челюсть, maxilla , парная кость со сложным строением, обусловленным ее многообразными функциями: участием в образовании полостей для органов чувств - глазницы и носа, в образовании перегородки между полостями носа и рта, а также участием в работе жевательного аппарата. Перенесение у человека в связи с его трудовой деятельностью хватательной функции с челюстей (как у животных) на руки привело к уменьшению размеров верхней челюсти; вместе с тем появление у человека речи сделало строение челюсти более тонким. Все это и определяет строение верхней челюсти, развивающейся на почве соединительной ткани.

Верхняя челюсть состоит из тела и четырех отростков.

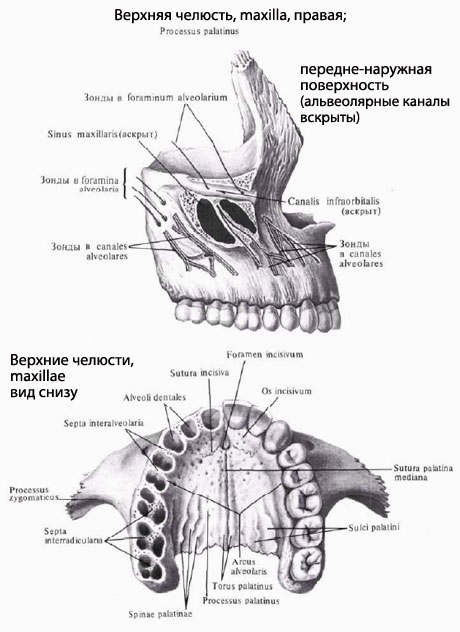

Тело, corpus maxillae , содержит большую воздухоносную пазуху, sinus maxillaris (верхнечелюстную или гайморову, отсюда название воспаления пазухи - гайморит), которая широким отверстием, hiatus maxillaris, открывается в носовую полость.

На теле различают четыре поверхности.

Передняя поверхность, fdcies anterior , у современного человека в связи с ослаблением функции жевания, обусловленной искусственным приготовлением пищи, вогнута, а у неандертальцев она была плоска. Внизу она переходит в альвеолярный отросток, где заметен ряд возвышений, juga alveolaria, которые соответствуют положению зубных корней. Возвышение, соответствующее клыку, выражено значительнее других. Выше его и латерально находится клыковая ямка, fossa canina. Вверху передняя поверхность верхней челюсти отграничивается от глазничной подглазничным краем, margo infraorbitalis. Тотчас ниже его заметно подглазничное отверстие, foramen infraorbital, через которое из глазницы выходят одноименные нерв и артерия. Медиальной границей передней поверхности служит носовая вырезка, incisura nasalis.

Подвисочная поверхность, facies infratempordlis , отделена от передней поверхности посредством скулового отростка и несет на себе бугор верхней челюсти, tuber maxillae, и sulcus palatinus major. Носовая поверхность, facies nasalis, внизу переходит в верхнюю поверхность небного отростка. На ней заметен гребень для нижней носовой раковины (crista conchalis). Позади лобного отростка заметна слезная борозда, sulcus lacrimalis, которая со слезной косточкой и нижней раковиной превращается в носослезный канал - canalis nasolacrimalis, сообщающий глазницу с нижним носовым ходом. Еще более кзади - большое отверстие, ведущее в sinus maxillaris.

Гладкая, плоская глазничная поверхность, facies orbitalis , имеет треугольную форму. На медиальном крае ее, позади лобного отростка, находится слезная вырезка, incisura lacrimalis, куда входит слезная косточка. Вблизи заднего края глазничной поверхности начинается подглазничная борозда, sulcus infraorbitalis, которая кпереди превращается в canalis infraorbitalis, открывающийся упомянутым выше foramen infraorbitale на передней поверхности верхней челюсти. От подглазничного канала отходят альвеолярные каналы, canales alveolares, для нервов и сосудов, идущие к передним зубам.

Отростки.

- Лобный отросток, processus frontalis , поднимается кверху и соединяется с pars nasalis лобной кости. На медиальной поверхности имеется гребень, crista ethmoiddlis - след прикрепления средней носовой раковины.

- Альвеолярный отросток, processus alveolaris , на своем нижнем крае, arcus alveolaris, имеет зубные ячейки, alveoli dentales, восьми верхних зубов; ячейки разделяются перегородками, septa interalveolaria.

- Небный отросток, processus palatinu s образует большую часть твердого неба, palatum osseum, соединяясь с парным отростком противоположной стороны срединным швом. Вдоль срединного шва на верхней, обращенной в полость носа стороне отростка идет носовой гребень, crista nasalis, соединяющийся с нижним краем сошника. Близ переднего конца crista nasalis на верхней поверхности заметно отверстие, ведущее в резцовый канал, canalis incisivus. Верхняя поверхность гладкая, нижняя же, обращенная в полость рта, шероховатая (оттиски желез слизистой оболочки) и несет продольные борозды, sulci palatini, для нервов и сосудов. В переднем отделе часто заметен резцовый шов, sutiira incisiva. Он отделяет слившуюся с верхней челюстью резцовую кость, os incisivum, которая у многих животных бывает в виде отдельной кости (os intermaxillare), а у человека лишь как редкий вариант.

- Скуловой отросток, processus zygomaticus , соединяется со скуловой костью и образует толстую подпору, через которую передается на скуловую кость давление при жевании.

К каким докторам обращаться для обследования Верхней челюсти:

Стоматолог

Челюстно-лицевой хирург

Какие заболевания связаны с Верхней челюстью:

Какие анализы и диагностики нужно проходить для Верхней челюсти:

Рентген верхней челюсти

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Верхней челюсти или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Euro lab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом . Клиника Euro lab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны . Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее .

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача , чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации , возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой . Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию на . Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Euro lab , чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации о Верхней челюсти на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Другие анатомические термины на букву "В":

| Верхний пищеводный сфинктер |

| Выступ гортани |

| Влагалище |

| Волосы |

| Верхняя конечность (пояс верхней конечности) |

| Вегетативная нервная система |

| Внутреннее ухо |

| Вены |

| Веки |

| Веснушки |

| Вкусовые рецепторы |

| Вульва |

Maxilla, парная, располагается в верхнепереднем отделе лицевого . Относится к числу воздухоносных костей, так как в ней находится обширная полость, выстланная слизистой оболочкой, — верхнечелюстная пазуха , sinus maxillaris.

В кости различают тело и четыре отростка.

Тело верхней челюсти , corpus maxillae, имеет четыре поверхности: глазничную, переднюю, носовую и подвисочную.

Различают следующие отростки кости: лобный, скуловой, альвеолярный и небный.

Глазничная поверхность, facies orbitalis, гладкая, имеет форму треугольника, несколько наклонена кпереди, кнаружи и книзу, образует нижнюю стенку мазницы, orbita.

Медиальный край ее соединяется впереди со , образуя слезно-верхнечелюстной шов, кзади от слезной кости — с глазничной пластинкой в решетчато-верхнечелюстной шов и далее кзади — с глазничным отростком в небно-верхнечелюстной шов.

Передний край глазничной поверхности гладкий и образует свободный подглазничный край, margo infraorbitalis. являясь нижней частью глазничного края орбиты, margo orbitalis. Снаружи он зазубрен и переходит в скуловой отросток. Медиально подглазничный край образует изгиб кверху, заостряется и переходит в лобный отросток, по которому тянется продольный передний слезный гребень, crista lacrimalis anterior. У места перехода в лобный отросток внутренний край глазничной поверхности образует слезную вырезку, incisura lacrimalis. которая вместе со слезным крючком слезной кости ограничивает верхнее отверстие носослезного канала.

Задний край глазничной поверхности вместе с идущим параллельно ему нижним краем глазничной поверхности больших крыльев образует нижнюю глазничную щель, fissura orbitalis inferior. В средней части нижней стенки щели имеется желобок — подглазничная борозда, sulcus infraorbitalis, которая, направляясь кпереди, становится глубже и постепенно переходит в подглазничный канал, canalis infraorbitalis (в борозде и к а пале залегают подглазничный нерв, артерия и вены). Канал описывает дугу и открывается на передней поверхности тела верхней челюсти. В нижней стенке канала много мелких отверстий зубных канальцев — так называемые альвеолярные отверстия, foramina alveolaria; через них проходят нервы к группе передних зубов верхней челюсти.

Подвисочная поверхность, facies infratemporalis, обращена к подвисочной ямке, fossa infratemporalis, и крыловидно-небной ямке, fossa pterygopalatina, неровная, часто выпуклая, образует бугор верхней челюсти, tuber maxillae. На ней различают два или три маленьких альвеолярных отверстия, ведущие в альвеолярные каналы, canales alveolares, через которые проходят нервы к задним зубам верхней челюсти.

Передняя поверхность, fades anterior, незначительно изогнута. Ниже подглазничного края на ней открывается довольно большое подглазничное отверстие, foramen infraorbitale, ниже которого имеется небольшое углубление — клыковая ямка, fossa canina (здесь берет начало мышца, поднимающая угол рта, m. levator anguli oris).

Внизу передняя поверхность без заметной границы переходит в переднюю (щечную) поверхность альвеолярного отростка, processus alveolaris, на котором имеется ряд выпуклостей — альвеолярные возвышения, juga alveolaria.

Кнутри и кпереди, по направлению к носу, передняя поверхность тела верхней челюсти переходит в острый край носовой вырезки, incisura nasalis. Внизу вырезка оканчивается передней носовой остью, spina nasalis anterior. Носовые вырезки обеих верхнечелюстных костей ограничивают грушевидную апертуру, apertura piriformis, ведущую в полость носа.

Носовая поверхность, facies nasalis, верхней челюсти более сложная. В верхнезаднем ее углу имеется отверстие — верхнечелюстная расщелина, hiatus maxillaris, ведущая в верхнечелюстную пазуху. Кзади от расщелины шероховатая носовая поверхность образует шов с перпендикулярной пластинкой небной кости. Здесь по носовой поверхности верхней челюсти вертикально проходит большая небная борозда, sulcus palatinus major. Она составляет одну из стенок большого небного канала, canalis palatinus major. Кпереди от верхнечелюстной расщелины проходит слезная борозда, sulcus lacrimalis, ограниченная спереди задним краем лобного отростка. К слезной борозде прилегают вверху слезная кость, внизу — слезный отросток нижней раковины. При этом слезная борозда замыкается в носослезный канал, canalis nasolacrimalis. Еще более кпереди на носовой поверхности находится горизонтальный выступ — раковинный гребень, crista conchalis. к которому прикрепляется нижняя носовая раковина.

От верхнего края носовой поверхности, на месте перехода ее в переднюю, выправляется вверх лобный отросток, processus frontalis. Он имеет медиальную (носовую) и латеральную (лицевую) поверхности. Латеральную поверхность передний слезный гребень, crista lacrimalis anterior, делит на два участка — передний и задний. Задний участок книзу переходит в слезную борозду, sulcus lacrimalis. Границей ее изнутри служит слезный край, margo lacrimalis. к которому прилегает слезная кость, образуя с ним слезно-верхнечелюстной шов, sutura lacrimo-maxillaris. На медиальной поверхности спереди назад проходит решетчатый хребет, crista ethmoidalis. Верхний край лобного отростка зазубрен и соединяется с носовой частью лобной кости, образуя лобно-верхнечелюстной шов, sutura frontomaxillaris. Передний края лобного отростка соединяется с носовой костью в носоверхнечелюстной шов, sutura nasomaxillaris.

Скуловой отросток, processus zygomaticus, отходит от наружноверхнего угла тела. Шероховатый конец скулового отростка и скуловая кость, os zygomaticum, образуют скуловерхнечелюстной шов, sutura zygomaticomaxillaris.

Небный отросток, processus palatinus, представляет собой горизонтально расположенную костную пластинку, которая отходит внутри от нижнего края носовой поверхности тела верхней челюсти и вместе с горизонтальной пластинкой небной кости образует костную перегородку между полостью носа и полостью рта. Внутренними шероховатыми краями небных отростков обе верхнечелюстные кости соединяются, образуя срединный небный шов, sutura palatina mediana. Справа и слева от шва располагается продольный небный валик, torus palatinus.

Задний край небного отростка соприкасается с передним краем горизонтальной части небной кости, образуя с ним поперечный небный шов, sutura palatina transversa. Верхняя поверхность небных отростков гладкая и слегка вогнутая. Нижняя поверхность шероховатая, вблизи ее заднего конца есть две небные борозды, sulci palatini, которые отделяются одна от другой небольшими небными остями, spinae palatinae (в бороздах залегают сосуды и нервы). Правый и левый небные отростки у своего переднего края образуют овальной формы резцовую ямку, fossa incisiva. На дне ямки имеются резцовые отверстия, foramina incisiva (их два), которыми открывается резцовый канал, canalis incisivus. заканчивающийся также резцовыми отверстиями па носовой поверхности небных отростков. Канал может располагаться на одном из отростков, в этом случае на противоположном отростке находится резцовая борозда. Область резцовой ямки от небных отростков иногда отделяет резцовый шов, sutura incisiva; в таких случаях образуется резцовая кость, os incisivum.

Альвеолярный отросток, processus alveolaris , развитие которого связано с развитием зубов, отходит от нижнего края тела верхней челюсти вниз и описывает дугу, направленную выпуклостью вперед и кнаружи. Нижняя поверхность этой области — альвеолярная дуга, arcus alveolaris. На ней имеются луночки — зубные альвеолы, alveoli dentales, в которых находятся корни зубов — по 8 с каждой стороны. Альвеолы отделены одна от другой межальвеолярными перегородками, septa interalveolaria. Некоторые из альвеол в свою очередь делятся межкорневыми перегородками, septa interradicularia, на меньшие ячейки по числу корней зуба.

Передняя поверхность альвеолярного отростка соответственно пяти передним альвеолам имеет продольные альвеолярные возвышения, juga alveolaria. Часть альвеолярного отростка с альвеолами двух передних резцов представляет у зародыша отдельную резцовую кость, os incisivum, которая рано сливается с альвеолярным отростком верхней челюсти. Оба альвеолярных отростка соединяются и образуют межверхнечелюстной шов, sutura intermaxillaris.

Вам интересно будет это прочесть :

Организм человека имеет весьма сложную, но в то же время интереснейшую анатомию. Один из таких сложных элементов – человеческая нижняя челюсть, а также верхняя.

Огромное количество функций, которые выполняют верхние и нижние челюсти человека, делают данную часть тела одной из самых важных для нормального его существования. К примеру, когда у человека имеются нерешенные проблемы с зубами, приводящие к невозможности полноценно пережевывать пищу, начинаются неизбежные перебои в работе пищеварительной системы. Именно по этим причинам челюсти требуют постоянного ухода и бережного отношения. Главное своевременно определить любое отклонение, особенно в ранней возрастной категории, чтобы получить шанс их немедленного исправления.

Анатомическое строение нижней челюсти

Нижняя челюсть — своеобразное тело с двумя отростками или ветвями. Отличается она от строения верхней челюсти у человека тем, что наиболее длинная дуга – базальная, короткая – зубная. Как правило тело имеет два составных элемента:

- Основание;

- Альвеолярный отдел.

На протяжении первых 12 месяцев жизни человека данные элементы срастаются друг с другом в единую кость и длинна кости гораздо больше, нежели в толщину.

На поверхностной части челюсти закрепляются жевательные мышцы, за счет чего кость имеет бугристую и шероховатую структуру. Уникальное строение нижней челюсти у человека позволяет говорить, что — уникальный фрагмент лицевого отдела черепа, имеющий активную двигательную функцию в сравнении с верхней.

Наружная часть кости

С наружной стороны нижней челюсти расположен подбородочный выступ, от которого отходит одноименный бугор наверху, а внешняя поверхность имеет подбородочное отверстие. Именно в нем размещаются корневые части постоянных малых зубов. На задней части данного отверстия располагается скошенная полоса, направленная вверх, которая является передним краем всей ветви.

Альвеолярная ось предусматривает будущее расположение на ней 8 пар зубов, поэтому имеет 16 альвеол, отделенных своеобразными межальвеолярными перегородками.

Внутренняя часть кости

Внутренний участок тела нижнечелюстной кости снабжен подбородочной остью. Данная часть бывает, как одинарной, так и разветвленной надвое. Нижний край включает в себя двубрюшное углубление, где закрепляется одноименная мышца. По латеральному периметру тянутся челюстно-подъязычные полосы, выше которых располагается подъязычная ямочка, а чуть ниже – поднижнечелюстная.

Прочее «оснащение»

Анатомия нижней челюсти человека имеет просвет и подобие ограничителя – язычок. На глубине данного просвета (в слое губчатой ткани кости), расположен канал, который заполнен сосудистыми и нервными окончаниями. Каналец поднимается на поверхность непосредственно с помощью подбородочного отверстия. От которого отходит челюстно-подъязычная бороздка, а чуть повыше расположен валик нижней челюсти.

Анатомия нижней челюсти человека имеет просвет и подобие ограничителя – язычок. На глубине данного просвета (в слое губчатой ткани кости), расположен канал, который заполнен сосудистыми и нервными окончаниями. Каналец поднимается на поверхность непосредственно с помощью подбородочного отверстия. От которого отходит челюстно-подъязычная бороздка, а чуть повыше расположен валик нижней челюсти.

По наружной поверхности проходит жевательная бугристость, занимающая угловое расположение. А по внутреннему участку этой бугристости проходят крыловидные бугорки, на которых закрепляется крыловидная мышца, также по одноименной бугроватости идет книзу и к переди подъязычная бороздка. В редких случаях борозда переходит в каналец, покрываясь тоненькой костной пластиной.

Внешняя бугристость в районе симфиза имеет подбородочную выпуклость, срощеннаяя с косточками подбородка, участвующими в создании данной выпуклости. Сбоку размещается подбородочное отверстие, сквозь которое протягиваются сосудистые окончания с нервными.

Ветви

На верхней концовке ветви имеются 2 отростка:

На верхней концовке ветви имеются 2 отростка:

- Венечный – на котором закрепляется височная мышца;

- Задний – окончание в форме головки, имеющей эллипсовидную плоскость, покрытую суставной тканью. Данная поверхность активно принимает участие в создании челюстно-височных суставов.

Анатомия нижней челюсти у человека позволяет отнести ее к виду непарных, а за счет особенной анатомии сустава может осуществлять движения в вертикальной, а также в горизонтальной плоскости, когда для верхней челюсти этот процесс невозможен.

Случаи неправильно развитой челюсти

Во время взросления необходимо внимательно следить за правильным развитием челюстной кости. Так как внешность человека напрямую зависит от формы данной кости. Когда кости начинают формироваться в неправильном направлении, начинаются некоторые деформационные изменения. К примеру, нередкое изменение – неправильно сформированный прикус, кривой зубной ряд.

Естественно данные дефекты поддаются исправлению и наиболее просто их восстановить в более молодом или же подростковом периоде.

Даже у взрослого человека случаются паталогические изменения в костях челюстей. Наиболее частые причины деформирования:

Присутствие таких патологических процессов как опухоли, воспаления – способно спровоцировать достаточно серьезные болезни челюсти. К ним относят остеомиелит, остит. Поэтому при наблюдении воспалительного симптома и болезненных ощущений, следует незамедлительно посетить специалиста.

Симптоматика кисты зубы – непроходящая зубная боль ноющего характера, неспокойное состояние с головными болями. Если не остановить процесс развития, воспалительный процесс способен перейти на другие ткани и органы.

Неправильно сформированный прикус

Как влияет на состояние всего организма?

Происходят следующие изменения в анатомии организма. Челюсти смещаются по отношению друг к другу, а данный факт способен привести к большому количеству последствий. К примеру, меняется  поза пациента, что в итоге дает болезненность от макушки до пяток. Ведь по причине неправильно сформировавшегося прикуса жевательные мышцы не имеют равномерного сокращения и это несомненно приведет к смене положения головы. А после, для компенсации напряженности плечевых мышц, происходит изменение мышц спины.

поза пациента, что в итоге дает болезненность от макушки до пяток. Ведь по причине неправильно сформировавшегося прикуса жевательные мышцы не имеют равномерного сокращения и это несомненно приведет к смене положения головы. А после, для компенсации напряженности плечевых мышц, происходит изменение мышц спины.

Прикус может развиваться неправильно не только по естественным причинам анатомии, но и из-за неправильных размеров установленных зубных протезов или коронок, а также из-за отсутствующих зубов. Данная патология может появиться на фоне вредных привычек – дыхание ртом, сосание пальца, обкусывание ногтей.

Если с особым вниманием относиться к зубам, формированию прикуса и ровному росту зубов, своевременное посещение стоматологической клиники при любых отклонениях легко гарантирует эстетические внешний вид, а также здоровый организм в целом.

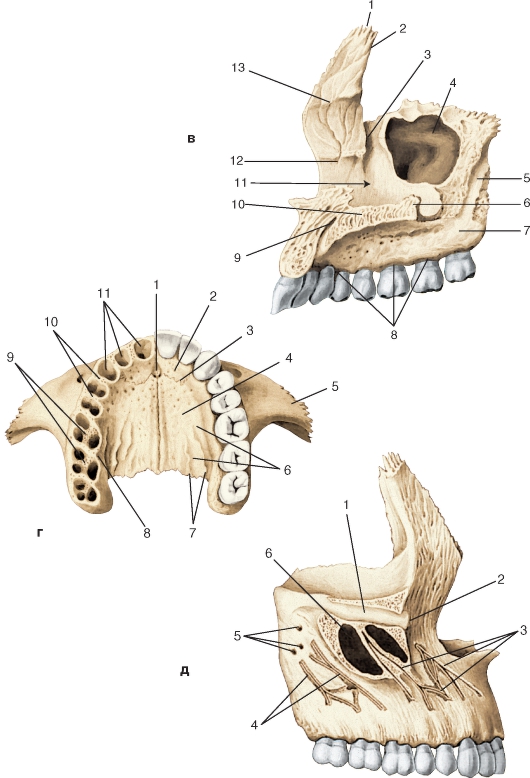

Верхняя челюсть

Верхняя челюсть (maxilla), парная, располагается в центре лица и соединяется со всеми его костями, а также с решётчатой, лобной и клиновидной костями (рис. 25, 26). Верхняя челюсть принимает участие в образовании стенок глазницы, носовой и ротовой полостей, крыловидно-нёбной и подвисочной ямок. В ней различают тело и 4 отростка, из которых лобный направлен вверх, альвеолярный - вниз, нёбный обращен медиально, а скуловой - латерально. Несмотря на значительный объем, верхняя челюсть очень легкая, так как в ее теле находится полость - верхнечелюстная пазуха (sinus maxillaris).

Тело верхней челюсти (corpus maxillaris) имеет форму усеченной пирамиды. В нем различают 4 поверхности: переднюю, подвисочную, глазничную и носовую.

Передняя поверхность (facies anterior) несколько вогнутая, вверху ограничена подглазничным краем (margo infraorbitalis), латерально - скулоальвеолярным гребнем и скуловым отростком, внизу - альвеолярным отростком и медиально - носовой вырезкой (incisura nasalis). Ниже подглазничного края находится подглазничное отверстие (foramen infraorbitale), через которое выходят одноименные сосуды и нервы. Подглазничное отверстие диаметром 2-6 мм обычно полуовальное, реже овальное или в виде щели, иногда бывает двойным. В единичных случаях оно прикрыто костным шипом. Расположено на уровне 5-го или в промежутке между 5-м и 6-м зубами, но может смещаться к уровню 4-го зуба1. Под этим отверстием лежит клыковая ямка (fossa canina), являющаяся местом начала мышцы, поднимающей угол рта.

Подвисочная поверхность (facies infratemporalis) выпуклая, участвует в образовании стенок подвисочной и крыловидно-нёбной ямок. На ней различают более выпуклую часть - бугор верхней челюсти (tuber maxillae), на котором имеется 3-4 задних верхних альвеолярных отверстия

1 Описание зубов см. в соответствующем разделе.

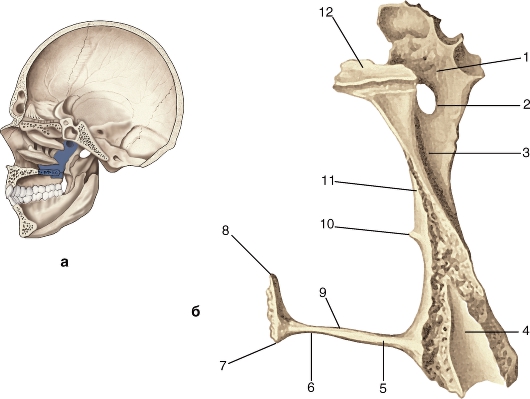

Рис. 25. Верхняя челюсть, правая: а - топография верхней челюсти;

б - вид справа: 1 - лобный отросток; 2 - передний слезный гребень; 3 - слезная борозда; 4 - подглазничный край; 5 - подглазничное отверстие; 6 - носовая вырезка; 7 - передняя носовая ость; 8 - передняя поверхность; 9 - клыковая ямка; 10 - альвеолярные возвышения; 11 - альвеолярная дуга; 12 - тело верхней челюсти; 13 - скулоальвеолярный гребень; 14 - задние верхние альвеолярные отверстия; 15 - подвисочная поверхность; 16 - бугор верхней челюсти; 17 - скуловой отросток; 18 - подглазничная борозда; 19 - подглазничная поверхность; 20 - слезная вырезка;

в - вид со стороны носовой поверхности: 1 - лобный отросток; 2 - передний слезный гребень; 3 - слезная борозда; 4 - расщелина верхнечелюстной пазухи; 5 - большая нёбная борозда; 6 - носовой гребень; 7 - альвеолярный отросток; 8 - альвеолярная дуга; 9 - резцовый канал; 10 - нёбный отросток; 11 - носовая поверхность верхней челюсти; 12 - раковинный гребень; 13 - решётчатый гребень; г - вид снизу: 1 - резцовая ямка и резцовые отверстия; 2 - резцовая кость; 3 - резцовый шов; 4 - нёбный отросток; 5 - скуловой отросток; 6 - нёбные борозды; 7 - нёбные гребни; 8 - альвеолярный отросток; 9 - межкорневые перегородки; 10 - межальвеолярные перегородки; 11 - зубные альвеолы; д - альвеолярные каналы (вскрыты): 1 - подглазничный канал; 2 - подглазничное отверстие; 3 - передние и средние альвеолярные каналы; 4 - задние альвеолярные каналы; 5 - задние верхние альвеолярные отверстия; 6 - верхнечелюстная пазуха (вскрыта)

Рис. 25. Окончание

(foramina alveolaria superiora posteriora). Эти отверстия ведут в канальцы, которые проходят в стенке верхнечелюстной пазухи и направлены к корням больших коренных зубов. Через указанные отверстия и канальцы проходят соответствующие альвеолярные сосуды и нервы (см. рис. 25).

гладкая, треугольной формы, участвует в образовании нижней стенки глазницы. Впереди она заканчивается подглазничным краем, латерально соединяется с глазничной поверхностью скуловой кости. Медиальный край глазничной поверхности спереди соединяется со слезной костью, для которой на верхней челюсти имеется слезная вырезка (incisura lacrimalis). Сзади медиальный край соединяется с глазничной пластинкой решётчатой кости. В некоторых случаях он раздваивается и образует ячейки, дополняющие ячейки решётчатого лабиринта. К заднему концу медиального края прилежит глазничный отросток нёбной кости. Сзади глазничная поверхность вместе с краем большого крыла клиновидной кости ограничивает нижнюю глазничную щель (fissura orbitalis inferior). От середины заднего края глазничной поверхности тянется вперед подглазничная борозда (sulcus infraorbitalis), которая переходит в одноименный канал, открывающийся подглазничным отверстием. На нижней стенке канала находятся мелкие передние и средние верхние альвеолярные отверстия (foramina alveolaria superiora media et anteriora), ведущие в мелкие костные каналы, достигающие корней передних и средних зубов. В них проходят сосуды и нервы к зубам.

Носовая поверхность (facies nasalis) образует большую часть латеральной стенки полости носа (см. рис. 25). Она соединяется сзади с перпендикулярной пластинкой нёбной кости, а спереди и сверху - со слезной костью. Значительную часть этой поверхности занимает отверстие верхнечелюстной пазухи - верхнечелюстная расщелина (hiatus maxillaris). Кпереди от расщелины расположена вертикально направленная которая вместе со слезной костью и слезным отростком нижней носовой раковины образует носослезный канал (canalis nasolacrimalis), открывающийся в полость носа. Ниже и кпереди от слезной борозды находится горизонтальный выступ - раковинный гребень (crista conchalis) для соединения с передним концом нижней носовой раковины. Кзади от верхнечелюстной расщелины имеется направленная вертикально которая входит в состав стенок большого нёбного канала.

Лобный отросток (processus frontalis) отходит от верхней челюсти в месте перехода ее носовой поверхности в переднюю. Передним краем он соединяется с носовой костью, верхним - с носовой частью лобной кости, задним - со слезной костью, а внизу без резких границ переходит в тело верхней челюсти. Его медиальная поверхность обращена в полость носа и имеет выступ - решётчатый гребень (crista ethmoidalis), на котором прикрепляется передний конец средней носовой раковины. На латеральной поверхности лобного отростка вблизи заднего края имеется передний слезный гребень (crista lacrimalis anterior), переходящий в подглазничный край. Кзади от переднего слезного гребня находится слезная борозда (sulcus lacrimalis).

Скуловой отросток (processus zygomaticus) отходит от верхней части тела верхней челюсти и соединяется со скуловой костью. Между нижним краем скулового отростка и альвеолой первого моляра находится скулоальвеолярный гребень (crista zygomaticoalveolaris), который отделяет переднюю поверхность тела верхней челюсти от подвисочной и передает жевательное давление от коренных зубов на скуловую кость.

Нёбный отросток (procerssus palatinus) - горизонтальная костная пластинка, которая принимает участие в образовании костного нёба. Она на 10-15 мм не доходит до заднего края носовой поверхности тела челюсти (см. рис. 25), впереди и латерально переходит в альвеолярный отросток, с медиальной стороны соединяется с нёбным отростком противоположной челюсти, а сзади - с горизонтальной пластинкой нёбной кости. Верхняя поверхность нёбного отростка гладкая, обращена в полость носа. Нижняя поверхность шероховатая и имеет нёбные борозды (sulci palatini) [здесь проходят сосуды и нервы] и углубления нёбных желез. Наиболее постоянная из борозд располагается сзади наперед вдоль альвеолярного отростка.

Вдоль медиального края нёбного отростка расположен заканчивающийся спереди костным выступом - передней носовой остью (spina nasalis anterior). Носовой гребень соединяется с нижним краем сошника, а носовая ость - с хрящевой частью носовой перегородки. Иногда медиальный край нёбного отростка со стороны нёбной поверхности утолщен, и на твердом нёбе в этих случаях образуется посередине продольный нёбный валик (torus palatinus). Сбоку от передней части носового гребня на верхней поверхности нёбного отростка находится резцовое отверстие (foramen incisivum), которое ведет в резцовый канал (canalis incisivus), открывающийся в полость рта одним или двумя отверстиями.

Альвеолярный отросток (processus alveolaris) формируется по мере развития и прорезывания зубов. Он является как бы продолжением тела верхней челюсти книзу и представляет собой дугообразно изогнутый костный валик, выпуклостью обращенный кпереди. Наибольшая кривизна отростка наблюдается на уровне первого моляра. Альвеолярный отросток соединяется межчелюстным швом с одноименным отростком противоположной челюсти, сзади без видимых границ переходит в бугор, медиально - в нёбный отросток верхней челюсти.

Наружная поверхность отростка, обращенная к преддверию рта, называется вестибулярной (facies vestibularis), а внутренняя, обращенная к нёбу, - нёбной (facies palatinus). Дуга отростка (arcus alveolaris) имеет 8 зубных альвеол (alveoli dentales) для корней зубов. В альвеолах верхних резцов и клыков различают губную и язычную стенки, а в альвеолах премоляров и моляров - язычную и щечную. На вестибулярной поверхности альвеолярного отростка каждой альвеоле соответствуют наибольшие у альвеол медиального резца и клыка. У мужчин они очерчены более резко. Альвеолярные возвышения легко прощупываются снаружи через десну. Длина и толщина возвышения зависят от величины и формы корня зуба, поэтому перед удалением зуба необходимо прощупать альвеолу, так как по ней можно до некоторой степени судить о том, легко или трудно извлечь зуб.

Альвеолы отделены друг от друга костными Альвеолы многокорневых зубов содержат межкорневые перегородки (septa intraradicularia), разделяющие корни зуба. Форма и величина альвеол соответствуют форме и величине корней зуба. В первых двух альвеолах лежат корни резцов, они конусовидные, в 3-й, 4-й и 5-й альвеолах - корни клыка и премоляров. Они имеют овальную форму и несколько сдавлены спереди назад. Альвеола клыка является самой глубокой (до 19 мм). У первого премоляра альвеола часто разделена межкорневой перегородкой на язычную и щечную корневые камеры. В 3 последних небольших альвеолах находятся корни моляров. Эти альвеолы разделены межкорневыми перегородками на 3 корневые камеры, из которых две обращены к вестибулярной, а третья - к нёбной поверхности отростка. Вестибулярные альвеолы несколько сжаты с боков, поэтому их переднезадние размеры меньше, чем нёбно-щечные. Язычные альвеолы более округлые. В связи с непостоянными числом и формой корней 3-го моляра его альвеола может быть одинарной или разделенной на 2-3 корневые камеры и более.

На дне альвеол находится одно или несколько отверстий, которые ведут в соответствующие канальцы и служат для прохождения сосудов и нервов. Альвеолы прилежат к более тонкой наружной пластинке альвеолярного отростка, что лучше выражено в области моляров. Позади 3-го моляра наружная и внутренняя компактные пластинки сходятся и образуют альвеолярный бугорок (tuberculum alveolare).

Участки альвеолярного и нёбного отростков верхней челюсти, cоответствующие резцам, у зародыша представляют самостоятельную резцовую кость (os incisivum), которая соединяется с верхней челюстью посредством резцового шва. Часть резцового шва на границе между резцовой костью и альвеолярным отростком зарастает до рождения. Шов между резцовой костью и нёбным отростком имеется у новорожденного, а иногда сохраняется и у взрослого.

Верхнечелюстная пазуха - самая крупная из околоносовых пазух (см. рис. 26). Форма пазухи в основном соответствует форме тела верхней челюсти. Объем пазухи имеет возрастные и индивидуальные различия. Пазуха может продолжаться в альвеолярный, скуловой, лобный и нёбный отростки. В пазухе различают верхнюю, медиальную, переднелатеральную, заднелатеральную и нижнюю стенки. Она появляется раньше других пазух и у новорожденных имеется в виде небольшой ямки. Пазуха постепенно увеличивается к периоду полового созревания, а в старческом возрасте становится еще больше вследствие рассасывания костной ткани.

Верхняя стенка пазухи, отделяющая ее от глазницы, на большем протяжении состоит из компактного вещества и имеет толщину 0,7-1,2 мм, утолщаясь у подглазничного края и скулового отростка. Нижняя стенка подглазничного канала и подглазничной борозды очень тонкая. Иногда на некоторых участках кости она совсем отсутствует, а нерв и сосуды, проходящие в этом канале, отделены от слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи только надкостницей.

Медиальная стенка, граничащая с полостью носа, состоит целиком из компактного вещества. Ее толщина наименьшая на середине нижнего края (1,7-2,2 мм), наибольшая - в области передненижнего угла (3 мм). В месте перехода в заднелатеральную стенку медиальная стенка тонкая, при переходе в переднюю она утолщается и в ней имеется альвеола клыка. В верхнезаднем участке этой стенки есть отверстие - верхнечелюстная расщелина, соединяющая пазуху со средним носовым ходом.

Переднелатеральная стенка в области клыковой ямки несколько вдавлена. В этом месте она целиком состоит из компактного вещес-

10 9

Рис. 26. Верхнечелюстная пазуха; фронтальный распил черепа, вид сзади:

1 - борозда верхнего сагиттального синуса; 2 - петушиный гребень; 3 - решёт- чатая пластинка; 4 - лобная пазуха; 5 - решётчатый лабиринт; 6 - глазница; 7 - верхнечелюстная пазуха; 8 - сошник; 9 - резцовое отверстие; 10 - нёбный отросток; 11 - нижняя носовая раковина; 12 - средняя носовая раковина; 13 - верхняя носовая раковина; 14 - перпендикулярная пластинка решётчатой кости

тва и имеет наименьшую толщину (0,2-0,25 мм). По мере удаления от ямки стенка утолщается (4,8-6,4 мм). У альвеолярного, скулового, лобного отростков и нижнелатерального края глазницы компактные пластинки этой стенки разделяются губчатым веществом на наружную и внутреннюю. Переднелатеральная стенка содержит несколько передних альвеолярных канальцев, идущих от подглазничного канала к корням передних зубов и служащих для прохождения сосудов и нервов к передним зубам.

Заднелатеральная стенка на большем протяжении представляет собой компактную пластинку, расширяющуюся при переходе в скуловой и альвеолярные отростки и содержащую в этих местах губчатое вещество. Толщина стенки наименьшая в верхнезаднем учас-

тке (0,8-1,3 мм), наибольшая - вблизи альвеолярного отростка на уровне 2-го моляра (3,8-4,7 мм). В толще заднелатеральной стенки проходят задние альвеолярные канальцы, от которых отходят ответвления, соединяющиеся с передними и средними альвеолярными канальцами. При сильной пневматизации верхней челюсти, а также в результате патологических изменений внутренняя стенка канальцев истончается и слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи прилежит к альвеолярным нервам и сосудам.

Нижняя стенка имеет форму желоба, где сходятся переднелатеральная, медиальная и заднелатеральная стенки пазухи. Дно желоба в одних случаях ровное, в других имеет выпячивания, соответствующие альвеолам 4 передних зубов. Выпячивание альвеол зубов наиболее выражено на челюстях, в которых дно пазухи находится на уровне носовой полости или ниже ее. Толщина компактной пластинки, отделяющей дно альвеолы 2-го моляра от дна верхнечелюстной пазухи, часто не превышает 0,3 мм.

Окостенение: в середине 2-го месяца внутриутробного развития в соединительной ткани верхнечелюстных и медиальных носовых отростков появляется несколько точек окостенения, которые сливаются к концу 3-го месяца, образуя тело, носовой и нёбные отростки верхней челюсти. Самостоятельную точку окостенения имеет резцовая кость. На 5-6-м месяце внутриутробного периода начинает развиваться верхнечелюстная пазуха.

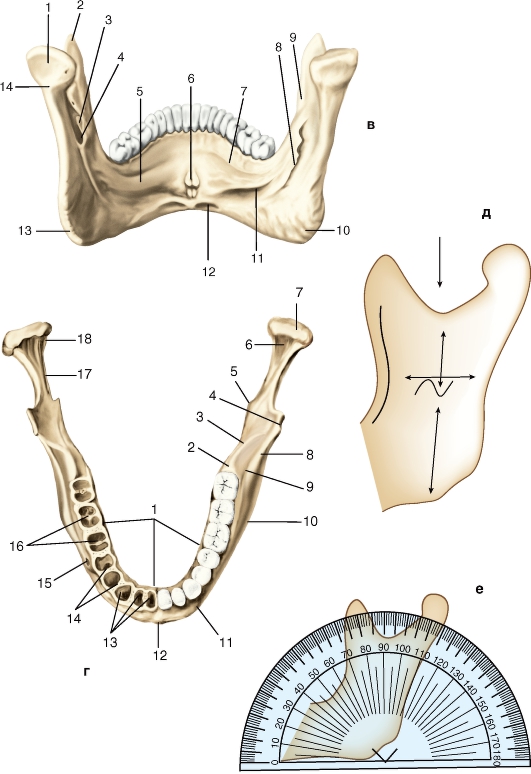

Нижняя челюсть

Нижняя челюсть (mandibula), непарная, подковообразная (рис. 27). Это единственная подвижная кость черепа. Она состоит из двух симметричных половин, полностью срастающихся к концу 1-го года жизни. В каждой половине выделяют тело и ветвь. На месте соединения обеих половин в пожилом возрасте образуется костный выступ.

В теле (corpus mandibulae) различают основание нижней челюсти (basis mandibulae) и альвеолярную часть (pars alveolaris). Тело челюсти изогнуто, его наружная поверхность выпуклая, а внутренняя вогнутая. В основании тела поверхности переходят одна в другую. Правая и левая половины тела сходятся под индивидуально различным углом, образуя базальную дугу.

Высота тела челюсти наибольшая в области резцов, наименьшая - на уровне 8-го зуба. Толщина тела челюсти наибольшая в

Рис. 27. Нижняя челюсть:

а - топография нижней челюсти;

б - вид сбоку: 1 - венечный отросток; 2 - вырезка нижней челюсти; 3 - крыловидная ямка; 4 - головка нижней челюсти; 5 - мыщелковый отросток; 6 - шейка нижней челюсти; 7 - жевательная бугристость; 8 - угол нижней челюсти; 9 - основание нижней челюсти; 10 - подбородочный бугорок; 11 - подбородочный выступ; 12 - подбородочное отверстие; 13 - альвеолярная часть; 14 - косая линия; 15 - ветвь нижней челюсти;

в - вид со стороны внутренней поверхности: 1 - мыщелковый отросток; 2 - венечный отросток; 3 - язычок нижней челюсти; 4 - отверстие нижней челюсти; 5 - челюстно-подъязычная линия; 6 - подбородочная ость; 7 - подъязычная ямка; 8 - челюстно-подъязычная борозда; 9 - нижнечелюстной валик; 10 - крыловидная бугристость; 11 - поднижнечелюстная ямка; 12 - двубрюшная ямка; 13 - угол нижней челюсти; 14 - шейка нижней челюсти; г - вид сверху: 1 - альвеолярная дуга; 2 - позадимолярная ямка; 3 - височный гребень; 4 - венечный отросток; 5 - язычок нижней челюсти; 6 - крыловидная ямка; 7 - головка нижней челюсти; 8 - косая линия; 9 - нижнечелюстной карман; 10 - основание нижней челюсти; 11 - подбородочный бугорок; 12 - подбородочный выступ; 13 - зубные альвеолы; 14 - межальвеолярные перегородки; 15 - подбородочное отверстие; 16 - межкорневые перегородки; 17 - шейка нижней челюсти; 18 - мыщелковый отросток; д - положение отверстия нижней челюсти; е - величина угла нижней челюсти

Рис. 27. Окончание

области моляров, а наименьшая - в области премоляров. Форма поперечного сечения тела челюсти в различных участках неодинакова, что обусловлено числом и положением корней зубов. В области передних зубов она приближается к треугольной с основанием, обращенным вниз. В участках тела, соответствующих большим коренным зубам, она близка к треугольнику с основанием, обращенным вверх.

На середине наружной поверхности тела челюсти находится подбородочный выступ (protuberantia mentalis), который является характерной особенностью современного человека и обусловливает образование подбородка. Угол подбородка к горизонтальной плоскости у современного человека колеблется от 46 до 85°. У человекообразных обезьян, питекантропа, гейдельбергского человека и неандертальца подбородочный выступ отсутствует, угол подбородка у первых трех тупой, а у неандертальца прямой. В образовании подбородочного выступа человека принимают участие от 1 до 4 подбородочных косточек (ossicula mentales), которые возникают к моменту рождения и позже срастаются с челюстью. По обеим сторонам подбородочного выступа, ближе к основанию челюсти, находятся подбородочные бугорки (tubercula mentalia).

Кнаружи от каждого бугорка расположено подбородочное отверстие (foramen mentale) - выходное отверстие канала нижней челюсти. Через подбородочные отверстия выходят одноименные сосуды и нерв. Наиболее часто это отверстие расположено на уровне 5-го зуба, но может смещаться кпереди до 4-го зуба, а кзади - до промежутка между 5-м и 6-м зубами. Размеры подбородочного отверстия колеблются от 1,5 до 5 мм, оно овальное или круглое, иногда двойное. Подбородочное отверстие удалено от основания челюсти на 10-19 мм. На челюстях новорожденных это отверстие расположено ближе к основанию, а на беззубых челюстях взрослых с атрофированной альвеолярной частью - ближе к верхнему краю челюсти.

По латеральной половине наружной поверхности тела нижней челюсти проходит косо расположенный валик - косая линия (linea obliqua), передний конец которой соответствует уровню 5-6-го зуба, а задний без резких границ переходит на передний край ветви нижней челюсти.

На внутренней поверхности тела челюсти, вблизи средней линии, находится костный шип, иногда двойной, - подбородочная ость (spina mentalis). Это место - начало подбородочно-подъязычной и подбо-

родочно-язычной мышц. Ниже и латеральнее подбородочной ости определяется двубрюшная ямка (fossa digastrica), в которой начинается двубрюшная мышца. Над двубрюшной ямкой расположено пологое углубление - подъязычная ямка (fovea sublinqualis) - след от прилежащей подъязычной слюнной железы. Далее кзади видна челюстно-подъязычная линия (linea mylohyoidea), на которой начинаются одноименная мышца и верхний констриктор глотки. Челюстно-подъязычная линия начинается ниже подъязычной ямки и заканчивается на внутренней поверхности ветви челюсти. В некоторых случаях она едва заметна, в других представлена сильно выраженным костным гребнем. Под челюстно-подъязычной линией на уровне 5-7-го зуба находится поднижнечелюстная ямка (fovea submandibularis) - след от расположенной в этом месте поднижнечелюстной слюнной железы. Ниже и параллельно челюстно-подъязычной линии проходит одноименная борозда, к которой прилежат сосуды и нерв. Борозда начинается на внутренней поверхности ветви челюсти около отверстия нижней челюсти и заканчивается под задним отделом челюстно-подъязычной линии. Иногда на некотором протяжении она превращается в канал.

Альвеолярная часть тела нижней челюсти содержит с каждой стороны по 8 зубных альвеол. Альвеолы отделены друг от друга межальвеолярными перегородками (septa interalveolaria). Стенки альвеол, обращенные к губам и щекам, называются вестибулярными, а стенки, обращенные к языку, - язычными. На поверхности тела альвеолам соответствуют альвеолярные возвышения (juga alveolaria), которые особенно хорошо выражены на уровне клыка и 1-го премоляра. Между альвеолами резцов и подбородочным выступом находится подрезцовое вдавление.

Строение альвеол нижней челюсти подобно строению альвеол верхней челюсти. Стенка верхней трети состоит из двух слоев: твердой и компактной пластинок (внутренней и наружной). В области дна и нижней трети альвеолы под твердой пластинкой находится губчатое вещество.

Форма, глубина и ширина альвеол, толщина их стенок для зубов разных групп различна. Альвеолы резцов (особенно центральных) сдавлены с боков, их дно смещено к вестибулярной компактной пластинке, поэтому толщина язычной стенки альвеол больше, чем вестибулярной. Альвеолы клыка и особенно премоляров округлые, язычная стенка толще вестибулярной. Наиболее глубокие альвеолы у клыка и 2-го премоляра. Толщина их стенок больше, чем аль-

веол резцов. Альвеолы моляров имеют межкорневые перегородки. В альвеолах первых двух моляров по одной перегородке, разделяющей переднюю и заднюю камеры для соответствующих корней. Альвеола 3-го моляра бывает разной формы и разное число перегородок, что связано с непостоянством формы этого зуба. Чаще альвеола коническая, без перегородок, но может иметь одну, а иногда и две перегородки. Стенки альвеол моляров утолщены за счет косой и челюстно-подъязычной линий. Это укрепляет нижние моляры и предохраняет их от расшатывания в щечно-язычном направлении при трансверзальных (боковых) жевательных движениях.

Участок челюсти, расположенный позади 3-го моляра, имеет форму треугольника и называется позадимолярной ямкой (fossa retromolaris). Латерально от этой ямки от 2-3-го моляра до венечного отростка по наружной поверхности альвеолярной части протягивается нижнечелюстной карман (recessus mandibulae), ограниченный с латеральной стороны косой линией.

В губчатом веществе тела нижней челюсти расположен канал нижней челюсти (canalis mandibulae), через который проходят сосуды и нерв. Канал начинается отверстием нижней челюсти (foramen mandibulae) на внутренней поверхности ветви и заканчивается подбородочным отверстием на наружной поверхности тела. Канал имеет дугообразное направление с выпуклостью, обращенной вниз и вперед, лежит наиболее близко к дну альвеол 2-3-го моляра и нередко проходит между камерами для их корней. От канала отходят небольшие канальцы, в которых проходят сосуды и нервы к корням зубов; они открываются на дне альвеол. Медиально от подбородочного отверстия нижнечелюстной канал продолжается в виде небольшого канальца до средней линии и отдает на этом протяжении боковые ответвления к дну альвеол передних зубов. В отдельных случаях этот каналец отсутствует, и тогда сосуды и нервы проходят в толще губчатого вещества. В области моляров канал нижней челюсти расположен ближе к внутренней компактной пластинке, а в области премоляров прилежит к наружной компактной пластинке. Иногда губчатое вещество между внутренней и наружной пластинками на уровне канала отсутствует. В таких случаях его стенки касаются компактных пластинок тела нижней челюсти.

Ветвь нижней челюсти (ramus mandibulae) имеет наружную и внутреннюю поверхности, передний и задний края, которые переходят, соответственно, в венечный отросток (processus coronoideus) и в мыщел-

ковый отросток (processus condylaris). Эти отростки разделяет вырезка нижней челюсти (incisura mandibulae). Венечный отросток служит для прикрепления височной мышцы, мыщелковый - для образования височно-нижнечелюстного сустава.

Мыщелковый отросток имеет головку нижней челюсти (caput mandibulae) с суставной поверхностью для соединения с нижнечелюстной ямкой височной кости и шейку (collum mandibulae). На переднемедиальной поверхности шейки нижней челюсти расположена крыловидная ямка (fovea pterygoidea) - место прикрепления латеральной крыловидной мышцы. Головка нижней челюсти уплощена и занимает положение, при котором оси, проведенные через наибольший размер обеих головок, пересекаются у большого отверстия под углом 120-180°, открытым кпереди.

Передний край ветви нижней челюсти книзу переходит на наружную поверхность тела челюсти в косую линию. По медиальной поверхности венечного отростка от его вершины спускается височный гребень (crista temporalis), к которому прикрепляется сухожилие височной мышцы, а от его нижнего участка начинаются пучки щечной мышцы. Внизу височный гребень раздваивается и, доходя до задних альвеол, ограничивает позадимолярную ямку.

Задний край ветви нижней челюсти переходит в основание челюсти, образуя угол (angulus mandibulae) (см. рис. 27, е), величина которого колеблется от 110 до 145° (чаще 122-133°).

Наружная поверхность ветви содержит жевательную бугристость (tuberositas masseterica), которая занимает большую часть ветви и угла челюсти и является местом прикрепления жевательной мышцы. На внутренней поверхности ветви в области угла и прилегающих отделов находится крыловидная бугристость (tuberositas pterygoidea) - место прикрепления медиальной крыловидной мышцы. На этой же поверхности посередине имеется отверстие нижней челюсти (foramen mandibulae), которое спереди и сверху прикрыто непостоянно выраженным костным выступом - язычком (lingula mandibulae). Выше и кпереди от язычка находится нижнечелюстной валик (torus mandibulae). Отверстие челюсти отстоит от переднего края ветви на 10-25 мм, от заднего - на 9-20 мм, от вырезки - на 17-29 мм, от угла челюсти - на 15-35 мм (см. рис. 27, д). Расстояние от угла тем больше, чем меньше угол челюсти. Наиболее часто отверстие нижней челюсти расположено на уровне жевательной поверхности нижних больших коренных зубов, реже - выше или ниже. В редких случаях это отверстие двойное.

Окостенение: нижняя челюсть развивается как парная кость из соединительной ткани вокруг хряща. В середине 2-го месяца внутриутробного периода в ней с каждой стороны появляется несколько точек окостенения. Обе кости срастаются в одну на 2-м году жизни.

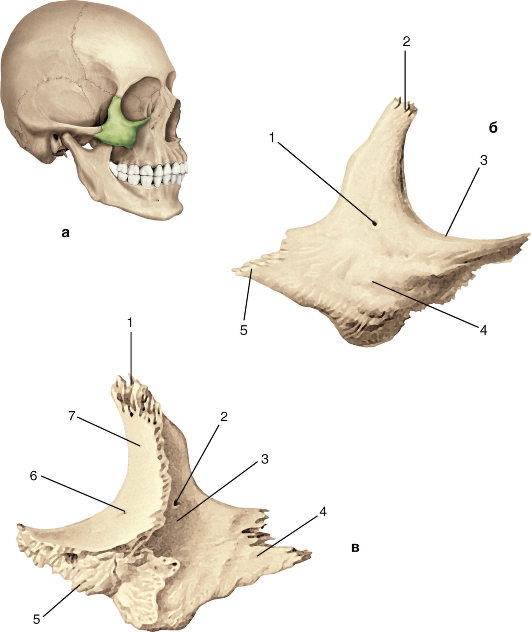

Скуловая кость

Скуловая кость (os zygomaticum), парная, входит в состав лицевого отдела черепа, соединяется со скуловыми отростками лобной и височной костей и верхней челюсти (рис. 28). В ней различают три поверхности (латеральную, височную и глазничную) и два отростка (лобный и височный).

Латеральная поверхность (facies lateralis) четырехугольной формы, выпуклая, имеет скулолицевое отверстие (foramen zygomaticofacialis).

Глазничная поверхность (facies orbitalis) принимает участие в образовании дна и латеральной стенки глазницы. На ней находится скулоглазничное отверстие (foramen zygomaticoorbitalis).

Височная поверхность (facies temporalis) обращена к височной ямке, содержит скуловисочное отверстие (foramen zygomaticotemporalis).

Все три отверстия принадлежат скуловому каналу, который, начинаясь скулоглазничным отверстием, раздваивается и открывается на каждой из соответствующих поверхностей скулолицевым и скуловисочным отверстиями.

Лобный отросток (processus frontalis) соединяется со скуловым отростком лобной кости, а височный отросток (processus temporalis) - со скуловым отростком височной кости и формирует вместе с ним скуловую дугу.

Размер и форма скуловой кости подвержены индивидуальным изменениям, прежде всего это касается глазничной и латеральной поверхностей. Глазничная поверхность может доходить почти до медиального угла глазницы или только до половины подглазничного края. В некоторых случаях скуловая кость разделена на две или несколько костей, соединенных зубчатыми швами.

Окостенение: скуловая кость развивается из 2-3 центров окостенения, которые появляются в начале 3-го месяца внутриутробного развития.

Нёбная кость

Нёбная кость (os palatinum), парная, расположена между верхней челюстью спереди и крыловидным отростком сзади. Она участвует

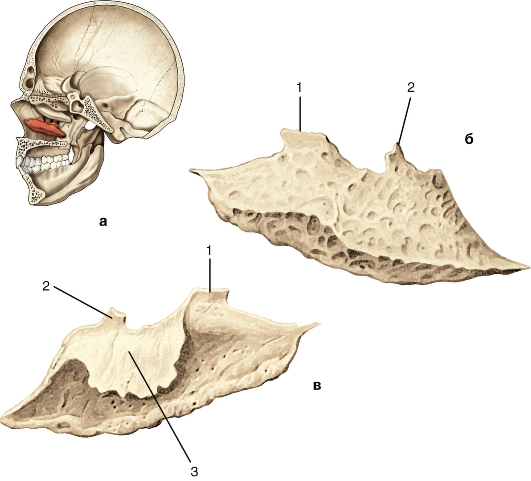

Рис. 28. Скуловая кость:

а - топография скуловой кости;

б - вид спереди: 1 - скулолицевое отверстие; 2 - лобный отросток; 3 - подглазничный край; 4 - латеральная поверхность; 5 - височный отросток; в - вид изнутри: 1 - лобный отросток; 2 - скуловисочное отверстие; 3 - височная поверхность; 4 - височный отросток; 5 - поверхность для соединения со скуловым отростком верхней челюсти; 6 - скулоглазничное отверстие; 7 - глазничная поверхность

в образовании стенок полости рта, носа и глазницы. Нёбная кость состоит из двух пластинок: горизонтальной и перпендикулярной (рис. 29).

Горизонтальная пластинка (lamina horizontalis) медиальным краем соприкасается с таким же краем противоположной кости. Передний ее край посредством шва соединен с нёбным отростком верхней челюсти, образуя заднюю (меньшую) часть костного нёба. Задний край горизонтальной пластинки свободный и ограничивает снизу хоаны. Верхняя, носовая поверхность (facies nasalis), вогнутая, гладкая, нижняя - нёбная (facies palatina) шероховатая, покрыта выступами и углублениями. Вдоль медиального края со стороны носовой

Рис. 29. Нёбная кость, правая: а - топография нёбной кости;

б - вид сзади: 1 - глазничный отросток; 2 - клиновидно-нёбная вырезка; 3 - верхнечелюстная поверхность перпендикулярной пластинки; 4 - часть крыловидной ямки; 5 - горизонтальная пластинка; 6 - нёбная поверхность горизонтальной пластинки; 7 - нёбный гребень; 8 - носовой гребень; 9 - носовая поверхность горизонтальной пластинки; 10 - раковинный гребень; 11 - решёт- чатый гребень; 12 - клиновидный отросток

Рис. 29. Окончание:

в - вид изнутри и сзади: 1 - клиновидно-нёбная вырезка; 2 - клиновидный отросток; 3 - носовая поверхность; 4 - перпендикулярная пластинка; 5 - пирамидальный отросток; 6 - часть крыловидной ямки; 7 - горизонтальная пластинка; 8 - задняя носовая ость; 9 - носовой гребень; 10 - раковинный гребень; 11 - решётчатый гребень; 12 - глазничный отросток;

г - вид снаружи: 1 - клиновидно-нёбная вырезка; 2 - глазничный отросток; 3 - верхнечелюстная поверхность; 4 - носовой гребень; 5 - горизонтальная пластинка; 6 - большая нёбная борозда; 7 - пирамидальный отросток; 8 - нижняя часть крыловидной ямки; 9 - перпендикулярная пластинка нёбной кости; 10 - медиальная стенка крыловидно-нёбной ямки; 11 - клиновидный отросток

поверхности расположен носовой гребень (crista nasalis), к которому присоединяется сошник. Задний конец носового гребня вытянут в заднюю носовую ость (spina nasalis posterior). На нёбной поверхности у заднего края нередко находится поперечно расположенный нёбный гребень (crista palatina); кпереди от него имеется борозда для нёбных сосудов и нервов. В латеральной части горизонтальной пластинки видны 2-3 малых нёбных отверстия (foramina palatina minora) которые являются выходными путями мелких канальцев - боковых ответвлений большого нёбного канала. От заднего края кости, в месте перехода горизонтальной пластинки в перпендикулярную, отходит пирамидальный отросток (processus pyramidalis), который заполняет крыловидную вырезку крыловидного отростка клиновидной кости и тем самым ограничивает крыловидную ямку снизу.

Перпендикулярная пластинка (lamina perpendicularis) - тонкая костная пластинка, образующая задний отдел латеральной стенки полости носа. Она прилежит к верхней челюсти, составляя как бы продолжение ее носовой поверхности, и частично прикрывает сзади верхнечелюстную расщелину. На ее медиальной, носовой, поверхности (facies nasalis) находятся два параллельных горизонтальных гребня: нижний, раковинный (crista conchalis inferior) - место прикрепления нижней носовой раковины, и верхний, решётчатый (crista ethmoidalis) - место прикрепления средней раковины решёт- чатой кости. На латеральной, верхнечелюстной, поверхности перпендикулярной пластинки, у ее заднего края, имеется вертикально направленная большая нёбная борозда (sulcus palatinus major), образующая с соответствующими бороздами верхней челюсти и крыловидного отростка клиновидной кости большой нёбный канал. Сверху перпендикулярная пластинка разделяется на два отростка: передний, глазничный (processus orbitalis), образующий самый задний участок нижней стенки глазницы и закрывающий часть ячеек решётчатой кости, и задний, клиновидный (processus sphenoidalis), прилегающий к телу клиновидной кости и крылу сошника. Оба отростка разделены между собой клиновидно-нёбной вырезкой (incisura sphenopalatina), которая вместе с прилегающим телом клиновидной кости образует клиновидно-нёбное отверстие для прохождения сосудов и нервов в полость носа.

Окостенение: нёбная кость развивается из одной точки окостенения, которая появляется в конце 2-го месяца внутриутробного периода в углу между перпендикулярной и горизонтальной пластинками.

Слезная кость

Слезная кость (os lacrimale) - самая маленькая кость лицевого черепа. Она расположена в передней части медиальной стенки глазницы, между лобным отростком верхней челюсти и глазничной пластинкой решётчатой кости (рис. 30). Медиальная поверхность слезной кости образует латеральную стенку передних ячеек

Рис. 30. Слезная кость, правая: а - топография слезной кости;

б - вид снаружи: 1 - задний слезный гребень; 2 - слезная борозда; 3 - слезный крючок;

в - вид изнутри: 1 - передний край; 2 - задний край; 3 - решётчатые ямочки

решётчатой кости. На латеральной поверхности имеется вертикально расположенный задний слезный гребень (crista lacrimalis posterior), кпереди от которого находится слезная борозда (sulcus lacrimalis), образующая с одноименной бороздой на лобном отростке верхней челюсти ямку слезного мешка.

Носовая кость

Носовая кость (os nasale), парная. Это удлиненная костная пластинка, образующая корень и часть спинки носа (рис. 31). Наружная поверхность гладкая, на внутренней имеются решётчатая борозда (sulcus ethmoidalis) и одно или несколько мелких носовых отверстий (foramina nasalia), открывающихся на наружной поверхности. Форма носовых

![]()

Рис. 31. Носовая кость, правая: а - топография носовой кости;

б - вид снаружи: 1 - верхний край; 2 - латеральный край; 3 - носовое отверстие; в - вид изнутри: 1 - решётчатая борозда; 2 - медиальный край; 3 - нижний край

костей подвержена значительным индивидуальным изменениям, что отражается на форме носа.

Окостенение: слезная и носовая кости развиваются каждая из одной точки окостенения, которая появляется на 3-м месяце внутриутробного развития в соединительной ткани в окружности хряща носовой капсулы.

Сошник

Сошник (vomer) - непарная кость, образующая задненижнюю часть костной перегородки носа (рис. 32). Он состоит из двух тонких костных пластинок, которые внизу срастаются, а вверху расходятся,

Рис. 32. Сошник: а - топография сошника;

б - вид справа: 1 - борозда сошника; 2 - передний край; 3 - нижний край; 4 - хоанный гребень; 5 - крыло сошника;

в - вид сверху: 1 - крыло сошника; 2 - передний край сошника

образуя крылья сошника (alae vomeris). Крылья сошника прилежат к клиновидным отросткам нёбной кости и к основанию крыловидных отростков клиновидной кости, охватывая клиновидный клюв. Нижний край сошника соединяется с носовым гребнем верхней челюсти и нёбной кости, передний край - с перпендикулярной пластинкой решётчатой кости сверху и с хрящевой частью носовой перегородки внизу. Свободный задний край сошника разделяет хоаны. На обеих латеральных поверхностях сошника находится борозда сошника (sulcus vomeris), направленная косо сверху и сзади книзу и кпереди к резцовому каналу. В этой борозде проходят нерв и сосуды.

Окостенение: сошник развивается из двух центров окостенения, которые возникают в конце 2-го месяца внутриутробного периода по обеим сторонам нижней части хрящевой перегородки носа.

Нижняя носовая раковина

Нижняя носовая раковина (concha nasalis inferior), парная, тонкая. В ней различают вогнутую латеральную поверхность и шероховатую медиальную, покрытую многочисленными сосудистыми бороздками (рис. 33). Верхний край ее прямой, прикрепляется спереди и сзади к раковинным гребням верхней челюсти и нёбной кости соответственно, перекидываясь через расщелину верхней челюсти. От верхнего края отходят 3 отростка, один из которых - верхнечелюстной (processus maxillaris), самый большой, обращен книзу и закрывает нижнюю часть расщелины верхней челюсти, два других отростка направлены кверху, располагаясь спереди и сзади от нее. Передний, слезный отросток (processus lacrimalis) доходит до слезной кости, а задний, решётчатый (processus ethmoidalis), - до крючковидного отростка ре- шётчатой кости.

Окостенение: нижняя носовая раковина развивается из одной точки окостенения, появляющейся на 5-м месяце внутриутробного периода.

Подъязычная кость

Подъязычная кость (os hyoideum), непарная, располагается на уровне верхнего края IV шейного позвонка. Рассматривается вместе с костями лица, так как по развитию близка к ним. В ней различают тело (corpus) и две пары отростков - большие и малые рога (cornu majus et minus) (рис. 34). К подъязычной кости прикрепляются мышцы языка, шеи и некоторые мышцы глотки.

Рис. 33. Нижняя носовая раковина, правая: а - топография нижней носовой раковины;

б - медиальная поверхность: 1 - слезный отросток; 2 - решётчатый отросток; в - латеральная поверхность: 1 - решётчатый отросток; 2 - слезный отросток; 3 - верхнечелюстной отросток

Окостенение: подъязычная кость развивается из пяти точек окостенения, которые закладываются в теле и в каждом из отростков. Точки окостенения возникают в последние месяцы внутриутробного развития или после рождения.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие кости мозгового черепа вы знаете? С какими костями они соединяются?

Рис. 34. Подъязычная кость; вид сверху и снаружи: 1 - большой рог; 2 - тело подъязычной кости; 3 - малый рог

2. Какие анатомические образования расположены на мозговой поверхности клиновидной кости?

3. Какие кости лицевого черепа вы знаете? С какими костями они соединяются?

4. Какие каналы проходят в височной кости, где расположены их входные и выходные отверстия?

5. Назовите стенки верхнечелюстной пазухи. Какие еще кости черепа содержат воздухоносные пазухи?

6. Какие отверстия есть на верхней и нижней челюсти, и какие каналы проходят в этих костях?

Две костные структуры, находящиеся возле ротового отверстия, — челюсть человека. Это один из самых сложных участков организма, ведь он индивидуален, и его строение определяет черты лица.

Форма челюстей определяет овал лица, внешнюю привлекательность. Но это не единственная функция органа:

- Жевание. На челюстях зафиксированы зубы, участвующие в процессе жевания и пищеварения. Кость способна выдержать высокую жевательную нагрузку.

- Осуществление глотательных движений.

- Разговор. Подвижные кости принимают участие в артикуляции. При их травмировании или неправильном расположении нарушается дикция.

- Дыхание. Участие органа в дыхании косвенное, но при его повреждении наблюдается невозможность сделать вдох или выдох.

- Фиксация органов чувств.

Челюсть — один из самых сложных участков организма.

Орган рассчитан на высокую нагрузку, его усилие при жевании может достигать 70 килограммов.

Строение нижней челюсти

Структуру образуют две сросшиеся ветви. При рождении они составляют целое, но позже разделяются. Кость неровная; она имеет много шероховатостей, углублений, бугорков, необходимых для обеспечения фиксации мышц и связок.

Прочность нижних костей меньше, чем верхних. Это необходимо, чтобы на них приходился основной удар во время травм, поскольку верхние защищают головной мозг.

Кости нижней челюсти менее прочные, чем кости верхней.

Фронтальная область – место дислокации подбородочного отверстия, через которое осуществляется кровоснабжение, и бугорка для локализации зубов. Если увидеть зуб в разрезе, обнаружится, что он крепится в альвеолярном отверстии; внизу их 14-16 (у взрослых). Еще одно составляющая органа – височная часть, связанная с суставом, имеющая связки и хрящи, обеспечивающие движение.

Верхняя челюсть

Верхняя структура представляет собой парную кость с большой полостью – гайморовой пазухой. Дно пазухи расположено рядом с некоторыми зубами – вторым и первым молярами, вторым премоляром.

Структура зуба предполагает наличие корней, которые при пульпите требуют обработки. Близость к гайморовой пазухе затрудняет процедуру: случается, что вследствие ошибки врача происходит перфорация корня, повреждается дно пазухи.

Кость имеет отростки:

- лобный (направлением вверх);

- нёбный (обращен к центру);

- альвеолярный;

- скуловой.

Строение челюсти у всех людей одинаковое, форма, размеры – это параметры индивидуальные.

Альвеолярный отросток – место расположения зубов верхней челюсти. Они крепятся в альвеолах – небольших углублениях. Самое большое углубление предназначается для клыка.

Орган имеет четыре поверхности:

- передняя с альвеолярным отростком;

- носовая;

- глазничная, создающая основание для глазницы;

- подвисочная.

Верхняя челюсть прочно соединена с костями черепа и является неподвижной.

Строение челюсти у всех людей одинаковое, но форма, размеры – параметры индивидуальные. Если врач фиксирует резкое отклонение от средних величин, идет речь об аномалиях, сформировавшихся внутриутробно или вследствие полученных травм, операций. К ним относятся:

- Микрогения – уменьшение размера нижней кости, уплощение или асимметрия подбородка.

- Прогнатия – выступление кости вперед, одна из часто встречающихся аномалий.

- Микрогнатия – недоразвитие верхней кости.

Дефекты развития вызывают нарушения прикуса, изменения дикции, влекут проблемы с дыханием и пищеварением. Большинство из них можно устранить в детском возрасте: при помощи ортодонтических конструкций (при низкой степени деформации) или оперативным путем.

Форма костей, их расположение относительно друг друга с возрастом меняются. Предотвратить негативные изменения поможет своевременное лечение заболеваний костей, зубов, десен, устранение последствий травм.

Источники:

- Гайворонский И.В., Петров Т.Б. Анатомия зубов человека. Москва, 2005.

- Горбунова И.Л. Клиническая анатомия зубов. Москва, 2006.